Выставка «Translatio nummorum – Языком монеты. Римские древности и римские императоры в эпоху Возрождения», которая прошла в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.– часть междисциплинарного проекта «Translatio nummorum», посвященного исследованию классических древностей в эпоху Возрождения с помощью античных монет.

![]()

Император Август (31 до н.э.) Кистофор. Серебро 19-18 годы до н.э. Оборотная сторона: изображение храма Ромы и августа. Кистофор (лат. Cistophorus; др.-греч. Κιστοφόρος — носящий изображение ларца или корзины) — название серебряной монеты, разновидности тетрадрахмы, имевшей хождение на территории Малой Азии во II—I вв. до н.э. В разное время кистофоры чеканились в 15 различных городах Малой Азии (Эфес, Лаодикея, Ниса и др.). В период римского господства чеканка продолжалась вплоть до правления императора Адриана, при этом римляне не стали изменять монетную систему, к которой привыкло местное население. Вначале внешний вид монеты оставался практически неизменным (на монетах появляются надписи на латыни). Но со времени правления Марка Антония изображение ларца (кисты) на аверсе монеты заменяется портретами римских императоров.

![]()

Октавиан Август (31 до н.э. - 14 н.э.). Кистофор. Серебро. 19 - 18 до н.э. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Кистофоры становятся настоящими «колониальными монетами», их называют императорскими кистофорами. В некоторых городах эти монеты чеканились из металла низкого качества и обращались по стоимости одного денария. Выпуски кистофоров продолжались на территории Малой Азии вплоть до III века н.э.

![]()

Император Август (31 до н.э.) Денарий. Серебро 19-18 годы до н.э. Оборотная сторона: круглый шестиколонный храм Марса Мстителя.. Денарий (устар. «динарий», лат. dēnārius «состоящий из десяти», от лат. dēnī «по десяти», от лат. decem «10) — название римской серебряной монеты времён Республики (впервые отчеканена в 268 году до нашей эры) и первых двух веков Империи. Одна из наиболее распространённых монет на территориях, находившихся под властью или влиянием Рима. Символ древнеримского денария — X, X.

![]()

Интерес к античной культуре возник во многом именно благодаря монетам, коллекционирование которых стало особенно популярным в эпоху Возрождения. Это было обусловлено их широким распространением – монеты часто находили при строительстве и проведении различных земляных работ, - а также удобством хранения благодаря их небольшому размеру. Представители правящих кругов, аристократии и высшего духовенства, а также врачи художники, ученые стремились составить собрания высококачественных памятников. Всех их привлекала прежде всего сама история, запечатленная в монетах.

![]()

Тиберий (14 - 37 до н.э.). Дупондий. Бронза. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Дупондий (лат. dupondius) — древнеримская монета. Название происходит от латинского термина dupondius — двойной номинал, двойной вес.

![]()

Октавиан Август (31 до н.э. - 14 н.э.). Квинарий. Серебро. 29 - 27 до н.э. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Квинарий (лат. quinarius — «пятёрка», пять ассов) — мелкая серебряная монета, ходившая в Древнем Риме. Стандартные вес и размер квинария колебались в районе 1,5 грамм и 15 мм в диаметре соответственно. Во времена империи квинарий имел фиксированный дизайн. Как правило, на аверсе было отчеканено изображение самого императора в профиль, а на реверсе — богини Виктории в той или иной позе. Такое отличие от разнообразно оформленного денария, видимо, объясняется тем, что квинарий был предназначен для выплаты жалования легионерам.

Особое внимание привлекали имевшиеся на этих монетах изображения римских императоров, имена которых содержались в окружавших подобные изображения легендах. Каждый из этих хорошо известных по литературным и эпиграфическим источникам исторических персонажей, таким образом, именно благодаря монетам, впервые получал собственное неповторимое лицо, что позволило «визуализировать» историю и породило популярный в эпоху Возрождения жанр жизнеописаний, сопровождавшихся портретами, восходившими к монетным оригиналам.

![]()

Веспасиан (69–79). Сестерций. Монетный двор Рима. 71. Бронза. ГМИИ. Лицевая сторона: Драпированный бюст Веспасиана в лавровом венке и диадеме.

Однако дело не ограничилось занимательными биографиями с картинками. Гуманисты эпохи Ренессанса стали первыми, кто оценил истинное значение нумизматического материала в качестве источника для изучения античной истории, археологии, географии, мифологии, искусства и филологии. Энеа Вико, Губерт Гольц, Антонио Агустин и другие известные антикварии XVI в., чьи печатные труды были представлены на этой выставке, подробнейшим образом исследовали вопрос о том, зачем необходимо изучать древние монеты, положили начало разработке критического подхода к анализу нумизматического материала, заложили принципы его систематизации и классификации. Это, в свою очередь, знаменовало собой рождение нумизматики в качестве самостоятельной научной дисциплины.

![]()

Тиберий (14 - 37 до н.э.). Дупондий. Бронза. ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Нумизматические памятники великолепно подходили для воспроизведения в гравюре. Поскольку в это время стала активно развиваться техника книжной печати с деревянных досок и гравированных медных листов, монеты стали использоваться при создании книжных иллюстраций. Таким образом, именно нумизматические издания принадлежат к лучшим образцам иллюстрированных книг XVI века. В научных исследованиях это столетие даже именуется нумоцентрической эпохой. Примечательно, что в изданном в 1556 году труде французского ученого Гийома де Шуля (умер после 1555г), посвященном римской религии, помещено 550 гравированных изображений античных монет и лишь 46 изображений собственно храмов, статуй и жреческой утвари.

![]()

Гийом де Шуль. «Беседы о религии древних римлян» Стр.62 Портрет императора Августа и изображение храма богини Ромы и Августа на серебряной римской монете.

![]()

Гийом де Шуль. «Беседы о религии древних римлян» Стр.207 Изображения круглого шестиколонного храма Марса Мстителя (слева) и круглого четырехколонного храма с триумфальной колесницей (справа)на серебряных римских монетах.

В 1517 году в Риме, в типографии Джакомо Маззоки была напечатана книга Андреа Фульвио (около 1470-1527) «Портреты знаменитостей. Изображения императоров и знаменитых мужей, а также женщин, на античных монетах встречаемые, с краткими подписями и надписями, различными ученейшими мужами добавленными. Рим 1517», содержавшая биографии и истории деяний известных людей прошлого и проиллюстрированная воспроизведением монет, на которых представлены их портреты. Так возник жанр иллюстрированных жизнеописаний. В книге Фульвио можно увидеть портреты 204 знаменитых людей, начиная с античных времен и до Византийской империи. В предисловии Фульвио отметил, что к созданию такой книги его подтолкнуло сообщение Плиния о существовании в Античности широко известного, но, к сожалению, утерянного сборника биографий известных людей, составленного Варроном . Целью своей работы Фульвио считал сохранение не только памяти о деяниях исторических личностей, но и самого внешнего облика этих людей.

![]()

Андреа Фульвио «Портреты знаменитостей. Изображения императоров и знаменитых мужей...» Титульная страница

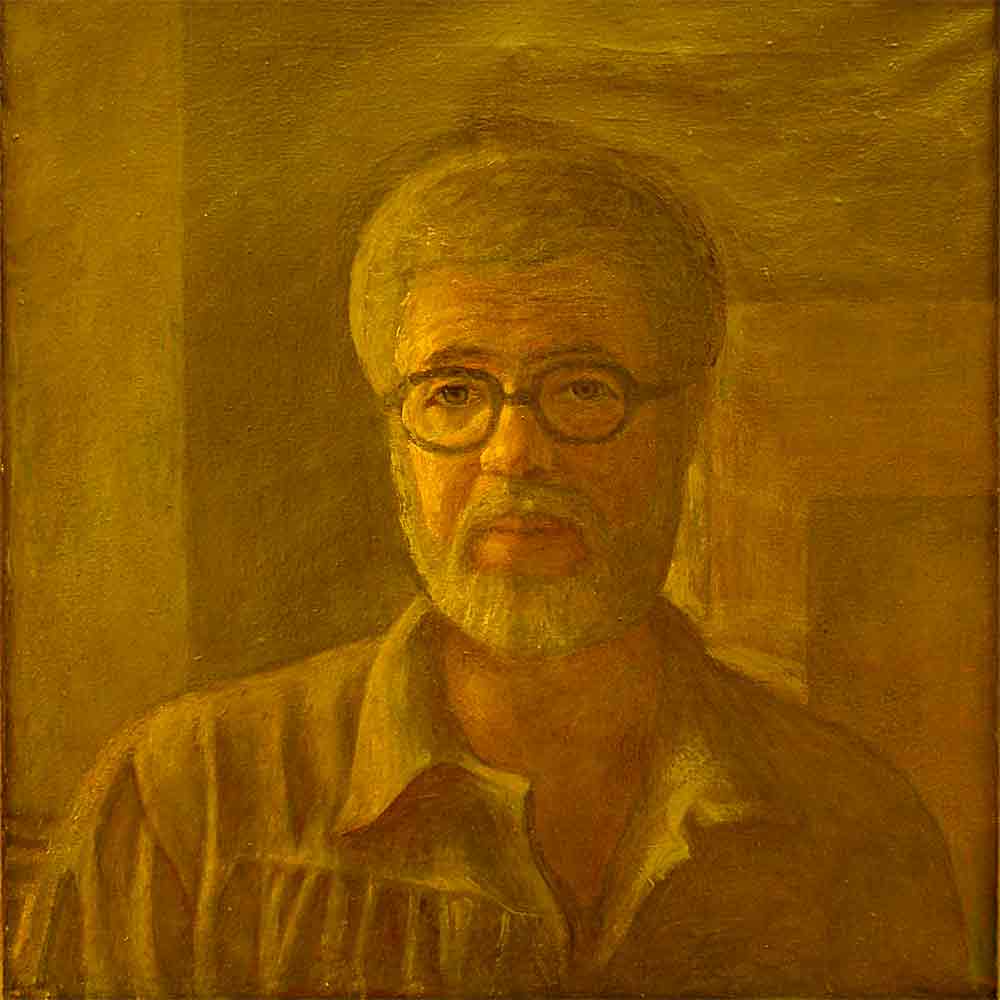

Сведения для кратких биографий императоров, императриц и членов императорского дома Фульвио подчеркнул главным образом из чрезвычайно популярного в то время труда римского историка Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей», а также сборника жизнеописаний Августов, составленного в IXвеке. По замыслу Флавио, портреты вместе с рассказами о добродетельной и достойной жизни должны были представить читателю образы, достойные подражания. Также знаменитый итальянский поэт Петрарка, живший в XIV веке, рекомендовал параллельно с чтением труда римского историка Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей», рассматривать римские императорские портреты. В самом начале «Портретов знаменитостей…» Фульвио было помещено изображение римского бога Януса, встречавшееся на монетах республиканского времени.

![]()

Андреа Фульвио «Портреты знаменитостей…» стр.4 Изображение Януса

Затем следовала биография Александра Великого, сопровождавшая не его портретом, а изображением богини Ромы в шлеме, которое было заимствовано с римских конторниатов (медальон или монета с глубокой бороздой вокруг поля), представлявших собой разновидность медальонов.

![]()

Андреа Фульвио «Портреты знаменитостей…» стр.5 Портрет Александра Великого (изображение богини Ромы)

Только описания императоров составили книгу жизнеописаний, изданную Губертом Гольцем (1526-1583) в 1557 году. Сопровождающие биографические заметки большеформатные монетные изображения, выполненные в смешанной технике, стали особым явлением в печатном деле того времени и до сих пор производят сильное впечатление на зрителя.

![]()

Губерт Гольц «Живые изображения почти всех императоров от Г. Юлия Цезаря вплоть до Карла V и его брата Фердинанда I"» таблица II Портрет императора Августа

Кроме печатных изданий изображения с монет стали использоваться в самых различных областях искусства – от живописи до архитектурных орнаментов. Так – цоколь левой стороны собора в монастыре Павийская Чертоза, который находится к югу от Милана, украшают мраморные тондо, изображения в которых восходят к монетным оригиналам.

![]()

![]()

На одном из мраморных тондо – изображение лицевой стороны реальной римской монеты, бронзового дупондия императора Клавдия, чеканка которой выполнена в честь обожествленного императора Августа.

![]()

Монастырь Павийская Чертоза. Медальон с портретом императора Августа.

Лоджия дель Консильо или лоджия совета в Вероне, построенная для веронской коммуны в период между 1476 и 1493 годами, а точнее – ее арочные проемы террасы и проходы к зданию, были украшены четырьмя мраморными тондо с изображениями императоров, восходящими к античным монетам.

![]()

На одном из тондо изображен император Тит и античная легенда, которая гласит: «Тит, любовь и отрада рода человеческого». В этом изображении – сочетание литературного и нумизматического памятника античности. Если сам портрет представляет собой изображение Тита на выпускавшихся им монетах, то окружающая портрет легенда представляет собой цитату из популярного в античности сочинения Светония «Жизнь 12 цезарей». Это – фраза, которой Светоний начинает главу, посвященную Титу.

![]()

Лоджия дель Консилио (Верона). Медальон с портретом императора Тита.

Еще один пример использования росписей, изображения которых копируют римские монеты, можно увидеть во флорентийской церкви Санта-Тринита, в капелле рода Сассетти. Стены рядом с нишами, в которых стоят саркофаги, расписаны гризайлью Гирландайо в 1482-1485 годах. Для росписи взяты не только сюжеты с римских монет, но и их легенды.

![]()

Церковь Санта-Тринита, капелла Сассетти (Флоренция) Левая ниша с саркофагом и росписью на темы древнеримских монет, выполненная Гирландайо.

А вот образцы, с которых выполнены росписи. Изображена лицевая сторона дупония, выпущенная Калигулой в память своего отца Германика, который был удостоен триумфом за победу над германскими племенами и возвращением легиону штандарта, попавшего в руки германцев после поражения в 10г н.э.

![]()

![]()

Император Калигула. (37-41н.э.) Дупоний. Латунь. Монетный двор Рима. Лицевая сторона: Германик (отец Калигулы) стоит в колеснице, запряженной четверкой лошадей, держа в руке скипетр с навершием в виде орла.

Примечательно изображение Нерона, скачущего в сопровождении воина. Этот распространенный в эпоху Средневековья мотив воспроизводит оборотную сторону сестерция. Художник не забыл при этом показать по обе стороны от изображения римские буквы «S» и «C», означающие – «по решению сената».

![]()

![]()

Император Нерон (54-68н.э.) Сестерций. Бронза Монетный двор Лугдунума. Оборотная сторона: скачущий Нерон с копьем в руке и сопровождающий его всадник.

Другим примером использования этого сюжета является картина Тициана «Конный портрет Карла V», представляющее символическое воплощение императорского триумфа и, одновременно, изображая хорошо знакомый современникам смысл, отсылая к победе императора над протестантскими баронами.

![]()

Тициан "Конный портрет Карла V»

![]()

Церковь Санта-Тринита, капелла Сассетти (Флоренция) Правая ниша с саркофагом и росписью на темы древнеримских монет, выполненная Гирландайо.

![]()

Император Веспасиан (69-79н.э.) Сестерций. Бронза Монетный двор Рима. Оборотная сторона: Сыновья Веспасиана Тит и Домициан,носящий титул цезаря, стоящие вполоборота друг к другу, опираются правыми руками на копья; у Тита в левой руке короткий меч, у Домициана – свиток.

В правой стороне так же изображена сцена обращения императора к войску с соответствующей латинской легендой, заимствованной с сестерция Калигулы.

![]()

![]()

Этот же сюжет использовал Тициан в своей картине «Обращение маркиза дель Васто к своим солдатам», что говорит о знакомстве художника с изображениями на римских античных монетах.

![]()

Тициан «Обращение маркиза дель Васто к своим солдатам»

Флоренция, Зал Лилий (Sala dei Gigli) в палаццо Веккьо. Опять росписи Гирландайо. На одной из стен - три арочных пролета, изображающие римские триумфальные арки.

![]()

Верхнее пространство между арками занято круглыми медальонами, изображающими римских императоров, заимствованные с древних монет и воспроизводящие характерные физиогномические черты римских цезарей, в частности, Нерона.

![]()

![]()

и Веспасиана.

![]()

![]()

Веспасиан (69–79). Сестерций. Монетный двор Рима. 71. Бронза. ГМИИ. Лицевая сторона: Драпированный бюст Веспасиана в лавровом венке и диадеме

Иногда античные монеты изображались на портретах, чтобы подчеркнуть увлечения портретируемого. Так, на портрете Якопо Страда кисти Тициана Страда изображен в окружении предметов его коллекции: статуй, книг, писем и древних бронзовых и серебряных монет.

![]()

Tициан Вечеллио. «Портрет антиквара Якопо Страда»

Монетные изображения в качестве иллюстраций были использованы в замечательной большеформатной гравюре, созданной художником и антикварием Энеа Вико (1523-1567) и отражающей хронологию периодов правления и генеалогию римских императоров от Цезаря до Домициана. Гравюра подробнейшим образом воспроизводила генеалогическое древо первых 12 цезарей и всех членов императорского дома, известных по письменным источникам. Каждый персонаж был обозначен кружком, родственные связи были показаны линиями разной толщины, в зависимости от степени родства. Размещенные в кружках изображения восходят к монетным оригиналам; воспроизведены не только портреты, но и соответствующие монетные легенды. Примечательно, что на гравюре помещено 397 кружков, из них лишь в 32 есть изображения. Причина кроется в том, что, в отличие от Фульвио, Руйе и других современников, Вико не использовал в своей работе придуманные или неверно атрибутированные монетные изображения.

![]()

Энеа Вико. Гравюра с генеалогическим древом 12 цезарей.

Возникший и активно развивавшийся в эпоху Возрождения как научный, так и коллекционный интерес к античной и, прежде всего, римской нумизматике не только способствовал появлению и распространению искусства медали, как такового, но и подтолкнул мастеров и художников того времени к изготовлению предметов, специально предназначенных для удовлетворения коллекционерской страсти. К число подобных изделий прежде всего относятся так называемые «падуанцы» - монеты и медали размером с римский бронзовый сестерций, имитировавшие античные оригиналы или представлявшие фантазии на античные сюжеты и изготовлявшиеся падуанским мастером Джованни Кавино (1500-1570).

![]()

![]()

Две стороны падуанской копии сестерция императора Калигулы (37-41н.э.) работы Джованни Кавино

Пойдя по стопам отца, Кавино стал ювелиром, но из простого ремесленника превратился в настоящаго художника, сумевшего почувствовать красоту античной культуры, воспринять ее и передать в соих произведениях. Он работал в тесном сотрудничестве с гуманистом и коллекционером-нумизматом Алесандро Бассиано (1489-1582), который выступал в роли своеобразного научного консультанта. Всего Кавино воспроизвел более 100 типов античных монет, а также изготовил штемпеля для чеканки монет, оригиналы которых не были известны, но, по его мнению (и, очевидно, мнению Бассиано), должны были существовать в античности.

![]()

![]()

Две стороны падуанской копии сестерция императора Вителлия (69н.э.) работы Джованни Кавино

Мастерство Кавино, как копииста, было настолько высоко, что неискушенному зрителю было сложно отличить его изделия от подлинных римских монет. Поэтому долгое время ученые считали его фальшивомонетчиком, сознательно обманывавшим коллекционеров. Но есть документальные свидетельства того, что современники Кавино были хорошо осведомлены о его работах и высоко их ценили. Энеа Вико в своей книге «Беседы о древних медалях, в двух книгах» Венеция 1558 называет Кавино наряду с Веттером Гамбелло из Венеции и Бенвенуто Челлини лучшим имитатором и резчиком железных штемпелей для чеканки монет. Для коллекционеров нумизматики эпохи зрелого и позднего Возрождения факт подлинности монеты был вторичен по отношению к ее художественным достоинствам или сведениям исторического порядка, которые из нее можно извлечь. Поэтому «падуанцы» Кавино представляли приемлемую замену особенно редких типов и часто ценились выше, чем подлинные, но сильно потертые экземпляры.

![]()

![]()

Две стороны падуанской копии сестерция императора Домициана (81-96н.э.) работы Джованни Кавино

Но вернемся к античным монетам. Нередко изображения известных памятников или событий помещали на оборотных сторонах римских монет императорской эпохи; именно публикации реверсов монет была посвящена вышедшая в 1548 году книга Энеа Вико, написанная совместно с Антонио Зантани « Портреты со всеми найденными оборотными сторонами и жизнеописания императоров, рассказанные медалями и историями древних. Венеция». Дополненное издание книги Вико « Портреты со всеми найденными оборотными сторонами…», для которой он сам гравировал изображения монет, вышло в 1553 году на латинском языке. Кроме привычных уже иллюстрированных жизнеописаний в книге были помещены таблицы с воспроизведениями оборотных сторон монет – в общей сложности – 72 таблицы. Монеты в них группировались по типу металла, что было в то время новшеством.

![]()

Энеа Вико, Антонио Зантани « Портреты со всеми найденными оборотными сторонами и жизнеописания императоров, рассказанные медалями и историями древних. Венеция». Стр 17 Таблица с изображениями оборотных сторон монет императора Августа.

В 1559 году вышел труд венецианца Себастиано Эриццо (1525-1585) «Беседа Себастиано Эриццо о древних медалях». Автор в своей книге ввел в научный оборот значительное количество новых монетных типов и в целом сыграл важную роль в формировании нумизматики как полноправной научной дисциплины. Изображения оборотных сторон Эриццо сгруппировал по императорским правлениям. Рассматривая монеты в качестве памятных выпусков, чеканенных в честь политических событий, Эриццо в то же время рассматривал их как важный источник информации о древней религии, обычаях, языке, устройстве римской провинции.

![]()

Себастиано Эриццо «Беседа Себастиано Эриццо о древних медалях». Титульный лист

В 1553 году вышла книга Якобо Страды (выше – его портрет кисти Тициана) «Краткое описание сокровищницы древностей, то есть изображений императоров Восточной и Западной Римских империй, с древних монет насколько возможно вернейшим образом начертанных. Лион». Страда не только опубликовал изображения аверсов имперских монет от Цезаря до Максимилиана II, но исправил ошибки в монетных легендах.

![]()

Якобо Страда «Краткое описание сокровищницы древностей…» Титульный лист.

В книге Антонио Августино «Диалоги о медалях, надписях и других памятниках старины, переведенные с испанского языка на итальянский Диониджи Оттавиано Садой» . вышедшей в 1592 году упоминались номиналы монет.

![]()

Антонио Августино «Диалоги о медалях, надписях и других памятниках старины..» Титульный лист

В 1577 году библиотекарь кардинала Александра Фарнезе Фульвио Орсини (1529-1600), причислявшийся современниками к виднейшим антиквариям Европы, первым распределил римские республиканские монеты в соответствии с римскими родами, из которых происходили монетные магистраты и составил их алфавитный список. Составленная им хронология

актуальнаи в наше время. В Риме была издана книга Фульвио Орсини «Римские семьи, которые встречаются на древних монетах с основания города и до времени божественного Августа. Из библиотеки Фульфио Орсини».

![]()

Фульвио Орсини «Римские семьи…» Стр 116. Монеты рода Юлиев

На протяжении XVI века наблюдается непрерывный рост числа печатных изданий, посвященных вопросам нумизматики и монетной истории. В европейских странах только в XVI веке было издано не менее 1100 подобных публикаций.

Влияние античных монетных типов прослеживается в уже зарождающемся в первой половине XV века медальерном искусстве. Древние оригиналы активно воспроизводятся мастерами ренессанса как в металле (бронзовые плакеты с изображение 12 цезарей и так называемые «падуанские» монеты), так и в камне (геммы и гипсовые слепки с них).

![]()

Бронзовая плакета с изображение императора Вителлия, Италия XVI

![]()

Бронзовая плакета с изображение императора Нерона, Италия XVI

![]()

Гемма с изображение императора Августа. Сердолик Италия XVI век.

![]()

Слепок с античной камеи с изображением императора Юлия Цезаря Дактилиотека Джеймса Тасси XVIII век.

http://www.coins-and-medals.ru/projects/translatio_nummorum_exhibition.shtml?rushttp://cultobzor.ru/2014/12/yazykom-monety-gmii/http://mayak-parnasa.livejournal.com/241409.htmlhttp://www.m24.ru/galleries/2997?attempt=1http://affresco.livejournal.com/149388.htmlУльрика Петер, Сергей Коваленко «Языком монеты. Античная нумизматика в эпоху Возрождения». ГМИИ им. Пушкина Москва 2014

![Игры в разработке и демо-версии :: [В разработке] DREADZONE (RUS|ENG|MULTI8) [Р]](http://i3.imageban.ru/out/2025/07/20/d77fd1faff9e7f3930a497cf832a2444.jpg)